LUNGO IL BIOTýS

La "passeggiata" Ŕ interessante per l'ambiente aspro e selvaggio in cui si

svolge, e per le considerazioni che a riguardo possono essere fatte. Senza

forzare la si percorre in meno di due ore. Consiglio due periodi: inizio primavera

oppure tardo autunno. E' inoltre indispensabile che non ci siano state

precipitazioni consistenti in precedenza: si deve infatti attraversare il

torrente in pi¨ punti, per evitare passaggi che richiederebbero attrezzature

particolari.

Grado d'impegno richiesto:

***

Vanno utilizzate calzature robuste e con buon grado di protezione, in

considerazione del percorso accidentato, con pietre, ciottoli e continue

risalite sugli argini.

Dai pressi della casa CostesŔle, circa 20 m a Ovest, si comincia a scendere

verso il vallone sullo spigolo della collina, costeggiando nel tratto iniziale

una vigna (la piccola "storica" vigna ora Ŕ stata estirpata. Febbraio 2016). Dopo un breve tratto in lieve discesa, la pendenza cresce; in vista

della parete quasi verticale sull'altro versante, al margine di un boschetto con larici diventa pi¨

marcato il sentiero, che scende

a sinistra e con due tornantini porta sul greto del torrente Biotýs, pochi metri

a monte di un imponente sbarramento sul torrente. La profonda forra Ŕ su una

faglia, che ha condizionato il corso del torrente costringendolo ad una virata

verso ovest: evidente la diversa natura della roccia e dell'inclinazione degli

strati sui due ripidissimi fianchi. Due gli sbarramenti, a una distanza di circa

trenta metri; a monte il pi¨ imponente: costruito ad arco, per sopportare la

spinta della enorme massa di materiale che ha riempito l'invaso, formando un

ampio pianoro. Un sentiero, segnato come Sent.

Naturalistico nella cartina sopra a sinistra, permette la risalita, sul

fianco destro, in modo da superare le due serre; i tratti che superano le briglie,

sul lato destro del torrente, sono pericolosi, per la presenza di detriti ed

erosioni che li possono rendere

scivolosi, in assenza di funi e protezioni; il sentiero risale poi l'altra

sponda del torrente, fino alla strada Rasai-Valorna. Un video su YouTube

relativo a questa forra: Mole

https://youtu.be/gdP6Us2XjfI.

La costruzione della diga a monte deve essere iniziata in

tempi remoti, per frenare la copiosa erosione operata dalle acque che la

pendenza eccessiva rendeva tumultuose,

col materiale che finiva a invadere e danneggiare

il paese di Rasai; la serra Ŕ stata rialzata in pi¨ fasi: si trova una conferma nelle

"notizie" dell'arciprete di Rasai G. B. Segato: "ANNO 1858-1859: Fu

eseguito il restauro e rialzo del Serraglio del torrente Biotis alla chiusa in

Vallorna, per una metÓ a spese erariali, per l'altra a spese dei limitrofi

possidenti, uniti in consorzio" (non Ŕ Valorna la localitÓ delle serre, ma

"Le Mole": con gli spessi strati di roccia calcarea del fianco sinistro

probabilmente si ricavavano delle mole, da cui il nome). In seguito fu costruita la

briglia a valle, per impedire che l'erosione scalzasse dal basso la diga

principale. Un nuovo "rialzo" intorno agli anni '30, nel caratteristico stile

del "ventennio", come si nota nell'immagine a fianco; qui si vede anche parte

della liscia parete sul fianco sinistro del torrente, probabilmente uno "specchio" della faglia.

Evidente anche la pendenza dei conci su cui scorre l'acqua prima del salto: un

motivo in pi¨ per tenersi lontani dal bordo.

rendeva tumultuose,

col materiale che finiva a invadere e danneggiare

il paese di Rasai; la serra Ŕ stata rialzata in pi¨ fasi: si trova una conferma nelle

"notizie" dell'arciprete di Rasai G. B. Segato: "ANNO 1858-1859: Fu

eseguito il restauro e rialzo del Serraglio del torrente Biotis alla chiusa in

Vallorna, per una metÓ a spese erariali, per l'altra a spese dei limitrofi

possidenti, uniti in consorzio" (non Ŕ Valorna la localitÓ delle serre, ma

"Le Mole": con gli spessi strati di roccia calcarea del fianco sinistro

probabilmente si ricavavano delle mole, da cui il nome). In seguito fu costruita la

briglia a valle, per impedire che l'erosione scalzasse dal basso la diga

principale. Un nuovo "rialzo" intorno agli anni '30, nel caratteristico stile

del "ventennio", come si nota nell'immagine a fianco; qui si vede anche parte

della liscia parete sul fianco sinistro del torrente, probabilmente uno "specchio" della faglia.

Evidente anche la pendenza dei conci su cui scorre l'acqua prima del salto: un

motivo in pi¨ per tenersi lontani dal bordo.

Terminata l'osservazione della gola de "Le Mole" (prudenza!), si segue

l'alveo del

torrente sul ripiano generato dai detriti trattenuti dalla diga, oppure si

percorre una traccia di sentiero tra i cespugli sulla destra del Biotis (risalendo

a sinistra). Giunti in vista di altri due modesti sbarramenti sul torrente, li

si pu˛ comodamente superare risalendo a destra (riva sinistra), dove si

trovano le tracce di sentiero e i resti di una cava di roccia, utilizzata per

costruire le vicine briglie. Lasciamo il sentiero e di nuovo scendiamo sul greto

del torrente (seguendo il sentiero, molto ripido, si potrebbe raggiungere la

strada che da Rasai porta in Valorna). Il percorso si va facendo sempre pi¨

accidentato, a causa delle pietre pi¨ voluminose e dei fianchi pi¨ ripidi,

talvolta in roccia quasi verticale. In vista di un enorme masso che sembra

chiudere la valle, si risale l'argine a sinistra (riva destra), per evitare le

rocce di due valloni che precipitano sul Biotis dalla Costa Campi˛n, il costone sopra la

"strada di Valorna". Man mano che ci si avvicina alla pietra, ci si rende conto

della sua enorme mole: abbiamo raggiunto il Sass del

Termen˛n. Questo enorme masso, con buona probabilitÓ, Ŕ stato

trasportato in zona dal ghiacciaio della Val Cism˛n, che concorreva nella

vallata feltrina con quelli provenienti dal Piave e dal Cordevole; una frana di

roccia, staccatasi forse dalle "Vette" o dal Tot˛ga, diede

origine al Termen˛n e a vari altri grossi massi vicini, un po' pi¨ a monte del

gigante: nel lungo tragitto sono stati levigati e hanno perso le originarie

forme squadrate. L'immane pietra Ŕ coperta da erica, cespugli e altra

vegetazione: alla sommitÓ vive un larice pi¨ alto del medesimo Sass,

e imponenti pecci.

Nell'immagine sopra a sinistra, il lato Nord del Sass del Termen˛n, mentre in quello a destra si vede la parte sommitale del fianco ovest, rivolto al torrente: sulla destra in alto un vecchio larice, in cima un enorme peccio. Il lato Sud Ŕ lambito dal Biotýs, e ne vediamo la parte orientale e quella centrale nelle due immagini qui sotto.

Lasciamo il Sass del Termen˛n e, continuando

l'escursione, risaliamo il greto e passiamo sulla riva opposta al Sass. Il

torrente qui Ŕ assai tormentato, ci conviene salire pi¨ in alto per evitare dei

passaggi impegnativi e scivolosi in mezzo a grossi macigni , e percorrere un

tratto sulla costa, pure assai ripida. Passati a monte di uno spuntone

verticale, puntiamo nuovamente verso il greto del Biotýs, e vi scendiamo lasciando a valle due

grandi macigni, non paragonabili al Termen˛n, ma pure imponenti: forse suoi

compagni nel millenario viaggio a cavallo del ghiacciaio. Questa parte del

torrente ha subýto una profonda trasformazione negli anni trascorsi da quando,

col solito gruppi di ragazzi, si percorreva in poco tempo tutto il torrente,

fino al Calier˛n senza incontrare difficoltÓ, col pretesto di cercar chiocciole perfino nei giorni di

sole. In certi punti la sponda Ŕ stata

profondamente erosa, in altri si Ŕ innalzata copiosamente per il deposito di

grandi quantitÓ di materiale: l'evento che ha sconvolto questo tratto di

torrente, dopo il 4 novembre '66, Ŕ stata la pioggia torrenziale del 20

settembre 1999, di cui si parla in altra pagina.

nuovamente verso il greto del Biotýs, e vi scendiamo lasciando a valle due

grandi macigni, non paragonabili al Termen˛n, ma pure imponenti: forse suoi

compagni nel millenario viaggio a cavallo del ghiacciaio. Questa parte del

torrente ha subýto una profonda trasformazione negli anni trascorsi da quando,

col solito gruppi di ragazzi, si percorreva in poco tempo tutto il torrente,

fino al Calier˛n senza incontrare difficoltÓ, col pretesto di cercar chiocciole perfino nei giorni di

sole. In certi punti la sponda Ŕ stata

profondamente erosa, in altri si Ŕ innalzata copiosamente per il deposito di

grandi quantitÓ di materiale: l'evento che ha sconvolto questo tratto di

torrente, dopo il 4 novembre '66, Ŕ stata la pioggia torrenziale del 20

settembre 1999, di cui si parla in altra pagina.

Ritengo che questo tratto sia quanto mai predisposto alla formazione di quelle

"bombe d'acqua" che, in particolar modo in periodi recenti, hanno seminato lutti

e distruzioni, con torrenti di fango che hanno sventrato i centri abitati.

Numerosi e robusti tronchi posti di traverso nell'alveo, restringimenti con massi che

fungono da blocco temporaneo, grande disponibilitÓ di detriti d'ogni genere,

riescono ad arrestare le acque che formano dei laghetti temporanei: questi poi

"esplodono" per la pressione dell'acqua e col carico di fango, pietre e tronchi travolgono la zona a valle.

Qui a fianco un'immagine dell'alveo del torrente con numerosi tronchi di traverso, precipitati

per l'erosione della sponda destra: i due

faggi, in fondo, sono imponenti e riuscirebbero a bloccare i detriti e deviare l'acqua,

provocando altre erosioni e la caduta di altri tronchi. Immaginiamo che cosa potrebbe capitare se, in seguito a una

piena rovinosa, alberi di queste dimensioni fossero trascinati fino in fondo al

torrente e si ponessero di traverso sotto il ponte a Est di Rasai: l'effetto diga porterebbe il

torrente a straripare in un punto estremamente delicato, dove il torrente non

potrebbe rientrare negli argini perchÚ corre pensile rispetto al terreno

circostante in entrambi i lati.

Nell'immagine qui sopra, un luogo che sembra fatto per creare

le "bombe d'acqua": due massi costringono il torrente in una

strettoia, che si intasa per l'apporto di tronchi e cespugli, trattenuti dalle

rocce, in occasione delle piene; si notano infatti resti di tronchi

formanti una barriera tra le due rocce, lasciata lý da una piena.

Proseguiamo ancora qualche decina di metri, e notiamo sulla riva destra del

torrente (a sinistra salendo), un sentiero con una profonda erosione nel punto

in cui scende nel torrente: il sentiero detto "tr˛i dele Coste" o "tr˛i dele B˛e",

che seguiremo lasciando il vallone del Biotýs. (Il sentiero continua anche sulla

riva sinistra e, dopo un bosco di faggio in lieve pendenza, con tracce di

vecchie piste

per esercitazioni con motocross, attraversa il prato "de Bin"

con casera, e poi

confluisce sulla "strada de Valorna" che a sinistra (a monte),

porta al Calier˛n, a destra scende a Rasai). Con la massima attenzione, per

evitare di provocare ulteriori erosioni al sentiero e di finire nel torrente con

un pericoloso salto (se pi¨ persone, passare a debita distanza l'uno dall'altro per non caricare

il terreno -Le brentane dell'autunno 2012 hanno

ulteriormente eroso la riva: ora si deve aggirare in alto la frana per

immettersi nel sentiero-), si inizia la risalita sul sentiero evidente e ben marcato, che dopo il salto

iniziale diventa quasi pianeggiante. Si attraversa un terreno con giovani piante

di carpino e altre varietÓ di piante pioniere, che per prime si diffondono sui

prati e

li colonizzano.

Si intuisce cosý che non molti anni fa -non pi¨ di trenta-

qui c'era un prato completamente privo di vegetazione arborea, se si eccettua

qualche albero da frutto e una vite mericana, che ha opposto una lunga

inutile resistenza a frassini e carpini, prato ricavato molti anni prima

espiantando il bosco. Allora non solo il legno dei tronchi veniva utilizzato

(non esistevano riscaldamenti centralizzati, e anche nelle cittÓ, se non si

utilizzava il carbone, la legna era l'unico combustibile), ma anche quello dei ceppi:

una volta strappati al terreno, erano fatti a pezzetti per essere anche venduti;

i genitori mi parlavano "de quei che vŔa a vÚnder fh˛cc a Fheltre" (di

quelli che andavano a vendere ceppi a Feltre). Naturalmente, dove c'era un prato

si tagliava l'erba, e si portavano le vacche a pascolare o mangiare il fieno lý

prodotto:

infatti incontriamo i resti di una "pendÓna" o "cas˛n" (i tre muri perimetrali,

non pi¨ tracce del tetto) che vediamo sopra. Pochi metri pi¨ avanti una piccola "casera"

in parte pericolante e puntellata, ma non ancora crollata. La zona Ŕ denominata

"le Coste". Il sentiero, con lieve pendenza, entra in una valle che

ha, a monte, una zona franosa e ricca d'acqua (Val dei C˛rn); oltre questa

diventa ripido e, superato un costone, entra di nuovo in una vallecola con

residui di frane: per questo il luogo Ŕ chiamato "le B˛e". A monte del punto di attraversamento, una briglia sulla cui

destra svetta

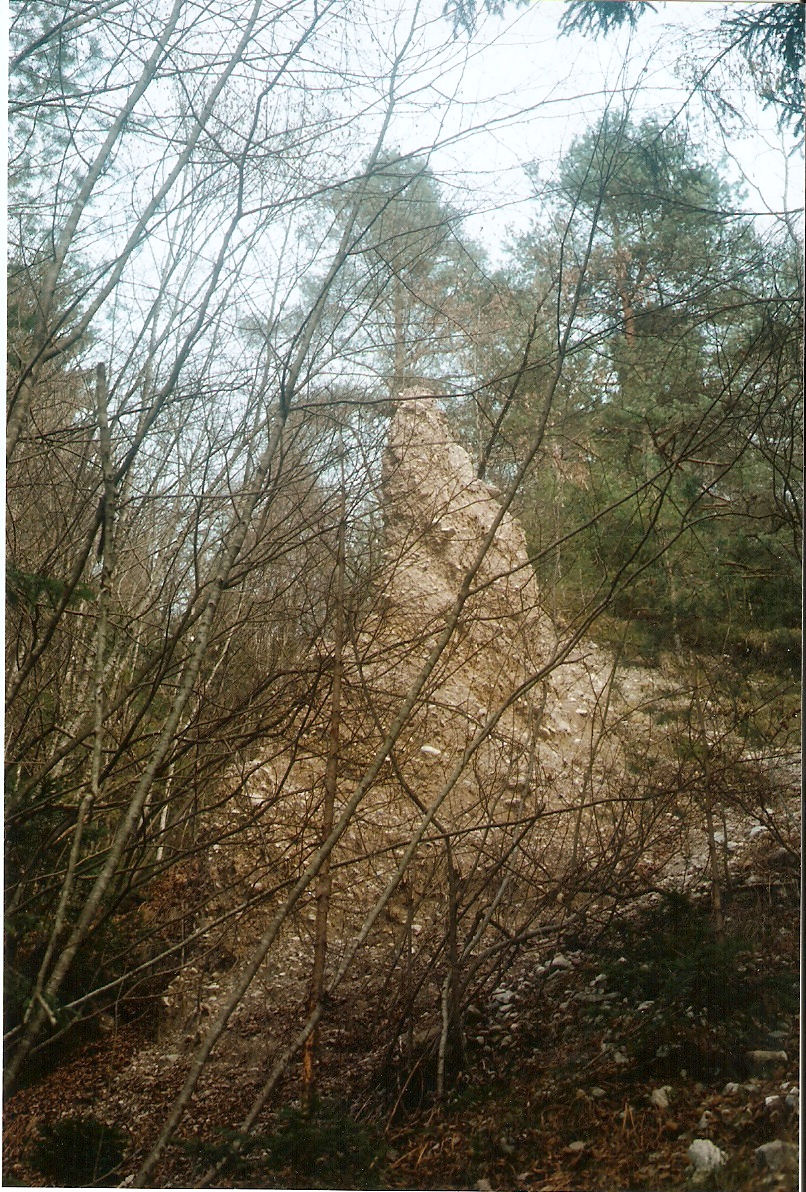

uno strano calanco, isolato: Ŕ chiaro che uno strato di materiale di

spessore superiore all'altezza del calanco Ŕ stato asportato dalle frane in tempi non

molto remoti (vedi l'immagine dello stesso nel

1985); anche a

valle emerge un altro calanco, e sono presenti altre briglie che hanno ormai stabilizzato il terreno. Si risale una costa con rada vegetazione di stentati

carpini e ornielli, tipici di ambiente secco e terreno non profondo, e si ha di fronte una frana imponente (B˛e de Rubýn), che si

sta mangiando la sommitÓ di una

collina: anche di questa Ŕ fornita un'immagine

che risale al 1985. In quest'ultimo tratto si passa accanto ad alcuni macigni di scaglia

rossa, qui depositati dal ricordato ghiacciaio del Cism˛n, che nella zona di Ponte d'Oltra

lambý pareti di roccia di questo tipo.

uno strano calanco, isolato: Ŕ chiaro che uno strato di materiale di

spessore superiore all'altezza del calanco Ŕ stato asportato dalle frane in tempi non

molto remoti (vedi l'immagine dello stesso nel

1985); anche a

valle emerge un altro calanco, e sono presenti altre briglie che hanno ormai stabilizzato il terreno. Si risale una costa con rada vegetazione di stentati

carpini e ornielli, tipici di ambiente secco e terreno non profondo, e si ha di fronte una frana imponente (B˛e de Rubýn), che si

sta mangiando la sommitÓ di una

collina: anche di questa Ŕ fornita un'immagine

che risale al 1985. In quest'ultimo tratto si passa accanto ad alcuni macigni di scaglia

rossa, qui depositati dal ricordato ghiacciaio del Cism˛n, che nella zona di Ponte d'Oltra

lambý pareti di roccia di questo tipo.

I diffusi interventi

di bonifica delle frane effettuati nella prima metÓ del secolo scorso hanno

avuto successo, e il terreno non presenta nuovi smottamenti; i due calanchi che,

isolati, emergono dal terreno circostante coperto di

vegetazione, sono gli epigoni e la testimonianza delle antiche profonde

erosioni; le numerose piccole briglie ancora intatte sono

idonee a contrastare le frane; di queste, ne rimangono ancora due consistenti, la B˛a de

Rubýn e quella sul fianco destro della Val dei Corn, entrambe quasi giunte alla parte

sommitale delle colline attaccate.

Ancora poche decine di passi sul sentiero che si impenna negli ultimi metri, e

arriviamo sul pianoro vicino alla vecchia mulattiera detta "strada bassa"

(a ridosso dl monte),

seguendo la quale in 1/4 d'ora si pu˛ scendere a Porcen. In poco pi¨ di cinque

minuti si arriva al punto di partenza, CostesŔle: si prende, a sinistra,

il sentiero che sfiora il bordo della frana e passa per Rubýn, due case abitate

nei primi anni del secolo scorso; di qui ancora

a sinistra

su sentiero pianeggiante, tra vecchi moronŔr e giovani piante di castagno

innestate di recente, perchÚ producano marroni.

Stupisce il fatto che la misera Italia dei

governi pre e post-I guerra mondiale prima, poi l'autarchica e velleitaria Italia fascista

intervenissero nella difesa del suolo in modo pi¨ deciso e razionale dei governi

degli ultimi cinquant'anni, che con le

loro presunte "grandi opere" (TAV, ponte di Messina, BreBeMi,

Pedemontana veneta, Veneto City, ...e il MOSE!) non perdono occasione per ferire e violentare

la terra: quelli miravano al risanamento dei territori di montagna, perchÚ di lÓ

parte tutto il materiale che provoca lo straripamento dei fiumi in pianura,

questi hanno provveduto -non sempre e con gravi ritardi- solo a tamponare le falle, e non pensano a

realizzare un

programma di interventi per la prevenzione da eventi dannosi. La

"filosofia" dominante, fatta propria anche dalla maggioranza della popolazione,

perchÚ ad

essa imposta con tutti i mezzi possibili dalle

plutocrazie dominanti, Ŕ quella

dello sfruttamento di ogni bene, quindi anche dell'ambiente, per trarne profitto

immediato: non si pensa al furto che, cosý operando, si arreca alle

future generazioni.