Sul Còl di Porcen

Questo "giro" è sicuramente il più noto e remunerativo tra

quelli che hanno Porcen come punto di partenza. In varie occasioni, ancora a

partire dagli anni '70, tra i compaesani si è discusso e proposto di dare una

sistemazione che lo rendesse "completo", e in seguito attrezzarne almeno

una parte, sul modello dei "vita parcours" dei paesi nordalpini. I

requisiti per

tale soluzione ci sono tutti: totale assenza di rischi, pendenze lievi, panorami vari e suggestivi, in

particolare -dalla parte alta della collina- sulla val belluna e i paesi del

feltrino, nonché sui monti (Prealpi e Vette Feltrine

soprattutto);

significativi anche gli aspetti ambientali

(interessanti in particolare vegetazione e geologia della collina). Lunghezza e

facilità dei percorsi li rendono adatti anche a ragazzini sotto i dieci anni e

ai bambini. Di certo la sistemazione dei sentieri incontrerebbe anche il favore

di numerosi abitanti del feltrino (la città dista solo 5 o 6Km a seconda che

si passi da Tomo o da Rasai). Questa idea di tanti "volenterosi" paesani non è

stata ancora concretizzata, a causa delle difficoltà relative al passaggio in

brevi tratti, causa l'incertezza del percorso che tocca terreni privati

coltivati. Una collaborazione efficace di Istituzioni ed Enti locali potrebbe

portare in breve alla soluzione del problema con la definizione di un

preciso itinerario. Nel seguito saranno presi in considerazione tre possibili

tracciati, che ho chiamato "percorso breve", "percorso medio"

e "percorso classico" o normale. Si raccomanda di non recar danno a colture e prati;

nella tarda primavera e nell'estate, in particolare, è opportuno evitare di

uscire dai sentieri, per non calpestare l'erba da falciare. (Video Youtube:

Sul Colle di Porcen al link https://youtu.be/Y6bc_qwvZD8).

Grado d'impegno richiesto, per tutti i tre giri: *

E' conveniente iniziare la passeggiata dal Casèl, dietro il quale si trova un ampio parcheggio. Il Casèl -da

qualche anno ristrutturato e

usato per incontri, feste, corsi, riunioni e quant'altro possa interessare la

comunità paesana- è stato effettivamente un caseificio (latteria turnaria

fondata nel 1888) in

cui veniva trasformato il latte, producendo formaggio, burro e ricotta; il

residuo della lavorazione (siero) veniva raccolto in recipienti e trasportato

alle abitazioni a spalla, con due secchi agganciati al bigòl, e dato in pasto ai maiali, allevati

allora da tutte le famiglie. Una polla d'acqua sgorga nella cantina

dell'edificio e permetteva al latte munto la sera

di mantenersi fresco, anche d'estate, per poter essere lavorato il mattino successivo; il mattino

-verso le sei e mezza- e la sera -sette e mezza circa- (l'ora variava anche con le

stagioni) la sirena chiamava i soci a conferire il latte, che veniva versato negli

appositi recipienti e immediatamente pesato e registrato. L'acqua della sorgente viene oggi condotta dal Casèl all'altro lato della

strada, e immessa in quello che un tempo era l'abbeveratoio (canàl) per

le mucche, e nei lavatòi, prima del rilascio nel torrentello I Rich, che

qui ha origine.

ristrutturato e

usato per incontri, feste, corsi, riunioni e quant'altro possa interessare la

comunità paesana- è stato effettivamente un caseificio (latteria turnaria

fondata nel 1888) in

cui veniva trasformato il latte, producendo formaggio, burro e ricotta; il

residuo della lavorazione (siero) veniva raccolto in recipienti e trasportato

alle abitazioni a spalla, con due secchi agganciati al bigòl, e dato in pasto ai maiali, allevati

allora da tutte le famiglie. Una polla d'acqua sgorga nella cantina

dell'edificio e permetteva al latte munto la sera

di mantenersi fresco, anche d'estate, per poter essere lavorato il mattino successivo; il mattino

-verso le sei e mezza- e la sera -sette e mezza circa- (l'ora variava anche con le

stagioni) la sirena chiamava i soci a conferire il latte, che veniva versato negli

appositi recipienti e immediatamente pesato e registrato. L'acqua della sorgente viene oggi condotta dal Casèl all'altro lato della

strada, e immessa in quello che un tempo era l'abbeveratoio (canàl) per

le mucche, e nei lavatòi, prima del rilascio nel torrentello I Rich, che

qui ha origine.

La strada punta dritto alla collina (Nord)

e dopo qualche decina di metri volta a Ovest, proseguendo piana accanto a belle

abitazioni nuove o ristrutturate; in zona , negli anni '50, durante uno scavo

fu rinvenuta una sorta di necropoli. Dopo l'ultima abitazione la pendenza va

gradualmente crescendo, per diventare significativa quando la via entra nel

bosco in cui prevale il carpino nero, accanto a roverella, corniolo e frassino

orno, vegetazione tipica di terreni caldi e asciutti del versante meridionale (solìu

o solìvo) della collina.

Prima di entrare nel bosco, bella vista sui prati

che scendono (Calàden) alla strada per Rasai, e sul

paese. Emergono, soprattutto a monte, strati di roccia rossastra: la

scaglia rossa è il

tipo di roccia che caratterizza la collina. Si esce dal boschetto in prossimità

di una casa posta sullo "spartiacque" della collina, a 420 m di quota (+38 m

dalla partenza); a questo punto si interseca il sentiero che percorre il

versante sud, da utilizzare al ritorno se si sceglie il giro "breve". Scolliniamo percorrendo la strada sterrata sul versante

Nord (pustèrn). Evidentissima la differenza nel tipo di vegetazione tra un versante e l'altro, a poche

decine di metri di distanza: il carpino nero è ancora presente, ma su questo

versante, meno siccitoso, sono frequenti anche castagni e pecci, mentre il

sottobosco è completamente diverso rispetto al versante solìu (soleggiato). La

stradina, all'inizio piuttosto ripida, diviene

poi pianeggiante per un lungo tratto. Si passa sotto la perìna:

lunga rupe di scaglia rossa che sulla destra, a monte della via, incombe con liscia

parete,

formata da uno strato inclinato a N-N.W più di 70°; dalla perìna un tempo

veniva estratta e lavorata la roccia, per ricavarne lavandini, abbeveratoi,

architravi e soglie per porte e finestre, lastre per pavimentazioni... E' in

questa zona, sopra uno slargo provocato dall'antica estrazione della

roccia, la Fhόgola

del Caribaldόn (segnalata e sigillata

con robusta rete), famosa voragine ove i

ragazzini porcenesi di tanti anni fa andavano a lanciare pietre per sentirne il

rimbombo della caduta sul fondo, dopo qualche interminabile secondo. La fόgola

è stata anche esplorata da spèleo paesani. Il tratto fin qui percorso (900m) è

comune ai tre giri: a sinistra si stacca il sentiero del più ampio "percorso

classico"; continuando sulla stradina si possono portare a termine gli altri

due, "breve" e "medio". Si ricorda la possibilità di

utilizzare la mountain bike nei percorsi "breve" e "classico"; da evitare nel

"medio", ove si attraversa una zona su prato privo di sentiero.

PERCORSO BREVE

Si continua sulla stradina e in breve si esce dal bosco; la via a tratti è pianeggiante, e attraversa un bel prato ricavato estirpando la vegetazione. Venivano eliminati alberi e ceppi (refondàr) per avere più prato, quindi più foraggio, perché tenere una vacca in più significava tanta fame in meno, soprattutto nel periodo della "esplosione demografica" (seconda metà '800-primi anni '900: grazie alle migliorate condizioni igienico-sanitarie la mortalità infantile era crollata contemporaneamente all'allungamento della vita media). Il lungo tratto di strada dritta finisce in fondo al prato con un tornantino; oltre questo si continua sulla strada che porta in cima al colle dove è posta la casa di Tivolio, che accoglieva gli escursionisti sempre cordialmente: amava discutere con loro e offrire l'assaggio di un bicchiere di rossocupo dal sapore e profumo intensi, prodotto con l'uva delle viti della piccola vigna a ovest dell'abitazione. Ove ora sorge la casa era collocato il castello che dominava e vegliava sul paese e controllava gli accessi al feltrino da Ovest: fu distrutto, come tanti altri, dopo la consegna del territorio feltrino alla Repubblica di Venezia, nel 1404. Il panorama dal punto più elevato (m 458) è ricco e completo. Dalla sommità del colle si scende a destra, tornando lungo il sentiero sul versante meridionale tra roverelle, carpini e ornielli per ricongiungersi al punto in cui prima, salendo, avevamo scollinato e preso la strada sul versante pustèrn.

PERCORSO MEDIO

Questo giro è cento metri più corto del precedente, definito "breve" perché l'anello percorre solo la parte sommitale del Còl. Si continua sulla strada oltre la Fhógola, inizialmente pianeggiante poi in lieve salita. In fondo al prato, ove un tornantino porta alla cima del Còl, lasciamo la strada continuando dritti fino a entrare in un prato con casa (questo tratto andrebbe evitato nel periodo dei lavori agricoli o se si disturba la quiete di persone presenti nell'abitazione; da non percorrere con mountain bike). Oltre la casa si percorre il prato sullo spartiacque, fino alla larga sella percorsa da una stradina che sale dal paese partendo dal piazzale della chiesa, presso il monumento ai caduti. Si scende a destra su un tratto in lievissima pendenza nel bosco rado di carpini, roverelle e castagni sofferenti, con bella vista sul prato sottostante (Buriéden). La strada ora è asfaltata, e la sua pendenza si accentua. In corrispondenza di una curva l'assenza di siepi ai lati permette una bella vista sul paese e verso I Còi sopra Rasai. Si continua la ripida discesa tra due abitazioni, e si arriva al piazzale della chiesa (percorsi 2 chilometri) ove si volta a destra, arrivando in poche centinaia di metri alla piazza e quindi al Casèl.

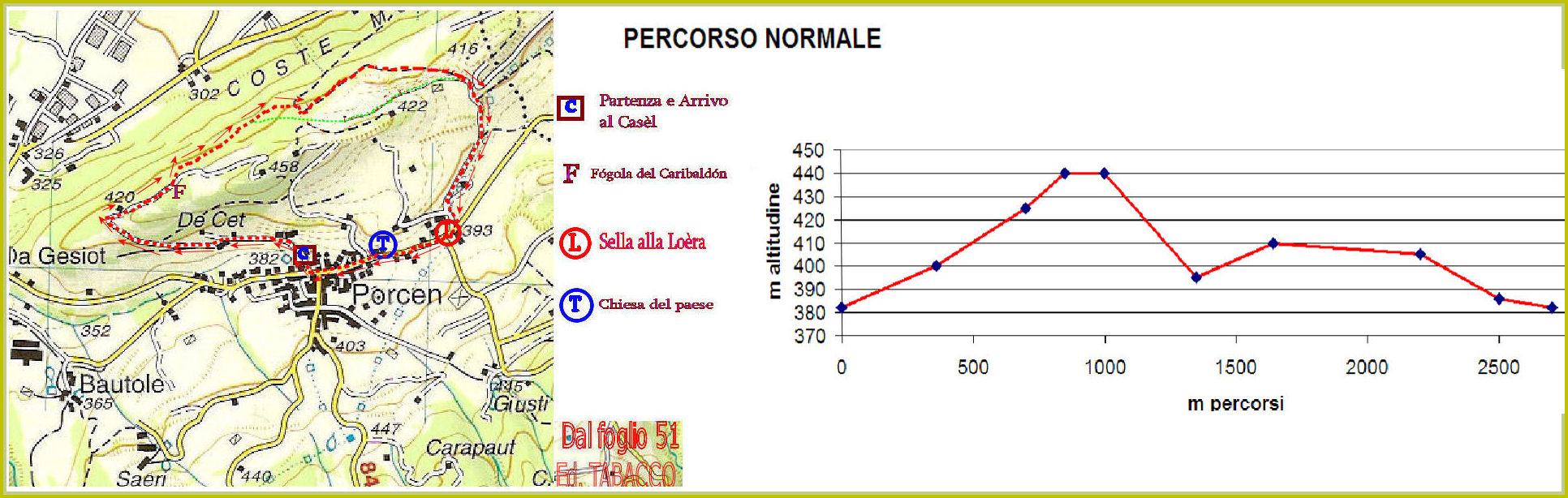

Percorso "classico"

In corrispondenza della fógola si lascia la

carreggiata per prendere il sentiero a sinistra.

Questo entra nel bosco e scende prima lievemente, poi in modo più deciso. In

alcuni tratti il terreno a valle è molto ripido, e le numerose e grosse radici

che attraversano il sentiero possono creare problemi con terreno umido; quindi

massima prudenza, soprattutto se si percorre questa parte del giro, tutta nel bosco, con

una Mtb. Dopo un tratto in discesa si arriva a un "bivio": un sentiero continua

pianeggiante, quello principale scende curvando a sinistra: è il più frequentato

e deve essere percorso se si ha la bici (la variante del sentiero piano sarà poi descritta

al punto contrassegnato da [*]). La discesa continua fino a una spianata, con una deviazione

che a sinistra porta a uno spiazzo con gli strati di scaglia rossa bene in

vista: probabilmente anche qui un'antica cava di roccia; poco oltre, in alto, una

seconda "fógola", la Fogola del

Castegnèr; pochi metri di sotto un'altra

apertura nella roccia da cui esce aria molto fresca (d'estate). Torniamo a percorrere il sentiero,

che presenta tratti di ripida discesa, con resti di antiche opere murarie che

testimoniano l'importanza della via nei tempi lontani. Si arriva così

all'incrocio dei quattro sentieri (vedi foto):

1) quello da cui siamo scesi; 2) a destra il

sentiero su cui si proseguirà; 3) a sinistra un sentiero scende verso la parte alta

delle Montegge e a lato di questo 4) un altro porta verso la parte mediana delle stesse; questi sentieri venivano percorsi da chi, partendo da Porcen, andava a

lavorare i poderi che, nelle Montegge, erano in gran parte proprietà degli abitanti

del paese. Si continua ora in lieve costante salita, verso Est, sempre nel fitto

bosco. Il sentiero è protetto da lunghi muri di sostegno, in molti punti ancora

in buono stato: le antiche cure ci fanno comprendere l'importanza che aveva un

tempo quella via. Si esce dal fitto bosco; il sentiero diviene più ampio e, dopo

un centinaio di metri tra siepi di nocciolo, sale all'ampia sella che segna il

passaggio nel versante sud del Còl, dove interseca una viuzza che serve i prati

di Campiàt; da questa "viuzza" si arriva se si segue la variante [*] cui

si è fatto cenno in precedenza.

[*] Descrizione del percorso alternativo. Se si è a piedi, dal "bivio"

sopra descritto si può continuare sul sentiero pianeggiante (traccia verde nella

mappa

del "PERCORSO NORMALE); si consiglia

questa deviazione solo dall'autunno alla primavera e non con la bici, per non danneggiare i prati o

disturbare animali al pascolo). Si attraversa un boschetto con carpini e noccioli, fino a

sbucare in un ampio prato. Si prosegue verso Est sul margine del prato

che si attraversa per raggiungere una

pista protetta da alberi e cespugli di nocciolo;

si entra nel prato Campiàt, dominato da una

caratteristica "casera" costruita

con pietre tipiche,

regolari, estratte da cave presenti un

tempo nelle

vicinanze; tale roccia in strati grigio chiaro si è formata prima della scaglia

rossa che tuttavia si ritrova più in basso, sul versante Nord del colle (vedi

parete sul cavalcavia delle Montegge): prova degli antichi sconvolgimenti del

terreno. Può essere interessante risalire per osservare da vicino la costruzione,

e da questa scendere

sul prato a Sud-Est nell'altro versante fino

a raggiungere la stradina del ritorno). Oltre Campiàt si

interseca il

sentiero principale il cui percorso

torniamo a descrivere.

Il sentiero ora più largo diventa una strada

interpoderale che permette il passaggio di trattori e carri; è limitata da

un lato da muraglia con massi

anche di granito e porfido (portati dal ghiacciaio del Cismon), e da fitte siepi.

Si percorre la sella ampia e

pianeggiante (Le

Sure)che porta sul versante meridionale del Col, volgendo

poi ad Ovest in direzione del paese.

Notiamo

che il paesaggio su questa parte orientale della collina è assai diverso rispetto al primo

tratto: variazioni di pendenza attenuate, forme più dolci e appiattite,

praterie più estese;

per questo è essenziale effettuare un'escursione che includa questo percorso con

la caratteristica "parte

orientale" della collina.

A monte della stradina che seguiamo verso Porcen, con un breve tratto in

contropendenza, notiamo dei secolari moronèr

assai sofferenti, con la parte vitale ormai ridotta al minimo e spezzoni di

tronco secchi: probabilmente il

terreno poco profondo non rappresenta la condizione ideale per questa pianta,

che in tempi passati era fondamentale per la sopravvivenza della popolazione, e

quindi veniva posta e curata anche in zone non del tutto idonee; a questo si

sono poi aggiunti i malanni che hanno colpito in modo diretto la specie, come

il cancro della corteccia e, più recente, la vespa che riempie di galle foglie e

germogli, determinandone il successivo rinsecchimento.

Notiamo

che il paesaggio su questa parte orientale della collina è assai diverso rispetto al primo

tratto: variazioni di pendenza attenuate, forme più dolci e appiattite,

praterie più estese;

per questo è essenziale effettuare un'escursione che includa questo percorso con

la caratteristica "parte

orientale" della collina.

A monte della stradina che seguiamo verso Porcen, con un breve tratto in

contropendenza, notiamo dei secolari moronèr

assai sofferenti, con la parte vitale ormai ridotta al minimo e spezzoni di

tronco secchi: probabilmente il

terreno poco profondo non rappresenta la condizione ideale per questa pianta,

che in tempi passati era fondamentale per la sopravvivenza della popolazione, e

quindi veniva posta e curata anche in zone non del tutto idonee; a questo si

sono poi aggiunti i malanni che hanno colpito in modo diretto la specie, come

il cancro della corteccia e, più recente, la vespa che riempie di galle foglie e

germogli, determinandone il successivo rinsecchimento.

In breve si raggiunge, in lieve discesa, la

strada comunale in località "La Loèra" (zona dei lupi), alla periferia Est del

paese. Si prosegue a destra scendendo verso il centro con pendenza minima, e si passa accanto alla chiesa

(pala di Jacopo da Valenza, pittore di fine '400 -inizio '500). Dal

piazzale della

chiesa bella vista sulla caratteristica lunga fila di case che, a sinistra, si adattano alla linea della strada;

poi la piazza (negozio di alimentari e due

bar), il piafhòl

(piccola piazza) ove si svolta a destra, e dopo

poche decine di metri

siamo di nuovo al Casèl.